最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释

首次完成大修的行政诉讼法将于5月1日起正式实施。4月27日,最高人民法院公布行政诉讼法司法解释,将与新行政诉讼法同步实施,意味着民告官正式升级进入“2.0时代”。

“新行政诉讼法立足于解决立案难、审理难、执行难等突出问题,增设多项重大制度、规定,司法解释对此作出细化,对于充分保障行政相对人诉讼权利和实体权利,有效监督行政机关依法应诉、依法行使职权以及促进行政争议实质解决都具有重大意义。”最高法行政庭副庭长李广宇今天表示。

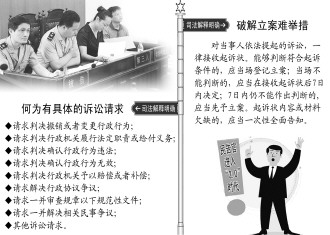

对民告官案法院须接诉状

据介绍,在三大诉讼中,立案难表现最为突出的就是行政诉讼,不少民告官的司法诉求因立案难而止步。针对这一难题,新行政诉讼法将立案登记制度作为破解的关键。此次发布的司法解释,也把立案登记制摆在首要位置。

司法解释明确要求,人民法院对符合起诉条件的案件应当立案,依法保障当事人行使诉讼权利。对当事人依法提起的诉讼,一律接收起诉状。能够判断符合起诉条件的,应当当场登记立案;当场不能判断是否符合起诉条件的,应当在接收起诉状后7日内决定是否立案;7日内仍不能作出判断的,应当先予立案。对起诉状内容或者材料欠缺的,应当一次性全面告知。

为了便于当事人寻求救济,司法解释明确,当事人对不予立案裁定不服的,可以提起上诉。针对虽然已经立案但因确实不符合起诉条件应当裁定驳回起诉的情形,司法解释作了列举规定。包括超过法定起诉期限且无正当理由、错列被告且拒绝变更、重复起诉等10种情形。

“司法解释对于行政诉讼当中的立案登记制作出更加细化的规定。”李广宇说,相信随着司法解释的施行,再结合最高法关于立案登记司法解释的施行,会使行政诉讼立案难问题得到比较明显的解决。

据他透露,从全国各地法院反映的情况看,今年1月至3月,在新行政诉讼法还未实施的情况下,3个月受案数差不多相当于去年全年的收案量,表明新法尚未施行,但效果已初步显现。因此,5月1日之后的情况,令人充满期待。

“对立案登记制应当做出全面解读。”李广宇解释说,立案登记制或者说“有案必立、有诉必理”,并不代表人民法院对任何一个起诉都要照单全收。不符合法定起诉条件的,立案阶段能够审查清楚的,就应当作出不予立案裁定。

告官必见官民告官实打实

新行政诉讼法增加有关行政机关负责人出庭应诉的制度,司法解释针对这一新制度作出两项规定:明确行政机关负责人包括行政机关正职和副职负责人;行政机关负责人出庭应诉的,可以另行委托1名至两名诉讼代理人。

李广宇告诉记者,行政机关负责人出庭应诉,是我国行政审判法官和行政机关(主要是政府法制部门)一起实践探索出的经验,其实施效果值得肯定,比如能够有效解决告官不见官问题。

“实践中曾出现,有的原告到庭发现县长坐在被告席,当场提出撤诉,说县长都来了,气就消了,打官司争的就是一口气。”李广宇认为,行政机关负责人出庭应诉可以增强行政机关依法应诉意识,提高依法行政观念。行政机关负责人通过出庭,可以更直观地了解本机关行政执法水平,有利于实质性解决纠纷。

他表示,要求每一个案件都由行政机关负责人亲自出庭,或者都由正职负责人出庭应诉,不可能完全做到。司法解释为使这项制度真正落地,明确行政机关负责人包括正职、副职负责人。副职负责人往往具体分管某个执法领域,其出庭的实际效果并不亚于正职负责人出庭。

李广宇说,行政诉讼法规定,当事人委托诉讼代理人限额是1名至两名,如果把行政机关副职负责人出庭作为行政机关诉讼代理人,就只剩下1个名额,这1个名额往往由行政机关工作人员出庭,使得律师没有出庭机会。十八届四中全会决定明确要求,行政机关要普遍建立政府法律顾问制度,司法解释明确可以另行委托1名至两名诉讼代理人,能够保证律师出庭应诉,更好地发挥律师在行政诉讼中的作用。

(责任编辑:奚天宝)

[NextPage]

维持改变复议机关同当被告

“修改前的行政诉讼法规定,复议机关维持原行政行为的,作出原行政行为的机关是被告,复议机关改变原行政行为的,复议机关是被告。实践中,这一制度带来一些负面效果。”李广宇透露,复议机关怕当被告,倾向于尽量作出维持决定,行政复议功能大打折扣。

为此,司法解释明确,复议机关决定维持原行政行为的,作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告。以作出原行政行为的行政机关确定案件的级别管辖。人民法院应当在审查原行政行为合法性的同时,一并审查复议程序的合法性。

原行政行为被撤销、确认违法或者无效,给原告造成损失的,应当由作出原行政行为的行政机关承担赔偿责任;因复议程序违法给原告造成损失的,由复议机关承担赔偿责任。对追加被告、举证责任、判决方式等也作出相应规定。

“复议机关无论维持还是改变原行政行为,都不能逃脱当被告,这一新制度会带来一些困惑。”李广宇解释说,因为法院所要审理的对象原来只有一个,现在出现了双被告、双行为,到底应当审哪个,还是平均分配两个都审,判决如何判等等,都需要司法解释作出更进一步设计。

他表示,现在的设计倾向于主要以审原行政行为的合法性为主,同时对复议决定的程序合法性作出审查,因为没有必要实体上独立再对复议决定做审查,因为它与原行政行为一致,处理结论也一致,完全可以当成一个整体作出合法性审查。

此外,两个机关共同承担举证责任分配,也可以商量后由一个机关具体承担。复议程序合法性的举证,应当由复议机关独立承担,因为原行政行为机关没有涉足复议决定的作出,一起承担举证责任不公平。至于赔偿责任,坚持原处分主义和复议程序独立性相结合作出分配。

规章以下红头文件可起诉

司法解释规定,公民、法人或者其他组织请求人民法院—并审查行政诉讼法第53条规定的规范性文件,应当在第一审开庭审理前提出;有正当理由的,也可以在法庭调查中提出。规范性文件不合法的,人民法院不作为认定行政行为合法的依据,并在裁判理由中予以阐明。作出生效裁判的人民法院应当向规范性文件的制定机关提出处理建议,并可以抄送制定机关的同级人民政府或者上一级行政机关。

李广宇介绍,明确请求一并审查规范性文件属于行政诉讼法有具体的诉讼请求,是一个非常大的进步。

规范性文件俗称“红头文件”,修改行政诉讼法时顺应社会呼声,规定在对具体行政行为提出诉讼的同时,对规范性文件可以一并请求审查。但是对规范性文件的审查也要有一个全面正确的解读:这不代表就可以对抽象行政行为一律直接提起诉讼。

根据行政诉讼法的规定,请求一并审查的规范性文件限于规章以下,不包括规章。因为规章以及规章以上的行政法规都受立法法调整,属于广义概念上的法律,是立法性行为,不是具体行政行为。

李广宇说,按照行政诉讼法和司法解释的规定,法院首先要审查规范性文件的合法性,认为不合法的,不把其作为认定被诉行政行为合法的依据。司法解释进一步规定,法院可以在判决书中阐明规范性文件的合法性,即直接认定其合法还是不合法;还可以向制定机关提出处理建议,并且可以抄送制定机关的同级人民政府或者上一级行政机关。

李广宇表示,法院不能直接撤销不合法规范性文件、确认其无效,是因为规范性文件的立改废要由有权机关依照法定程序进行,法院向有关机关提出处理建议,体现了权力分工原则。

法制日报北京4月27日讯

来源:法制日报

编辑:严欢

时刻新闻

时刻新闻